ウエルビーイング

今、大学院で心理的ウエルビーイングについて考えている古庄です。

私は11月5日福岡市内で、慶応義塾大学大学院の前野隆司先生のウェルビーイング勉強会と、11月16日福岡市内で木蔵シャフェ君子講師のマインドフルネスと自己実現講座に参加しました。そこで、人生における「幸せ」について深く考える時間を持ちました。

どちらも受講生には医療介護関係の方も多いのが特徴で、16日の懇親会で「溺れて死ぬか、枯れて死ぬか?」という話題が出てきました。

この問いに対して、とても気になったので自分でも調べてみました。

200人以上の看取りをしてきた石飛幸三医師の話と、夕張市の事例を紹介します。

石飛幸三医師は、病院で無理な延命をするのではなく、老衰の果てに自然に任せた苦しみのない「平穏死」が人生の最期にふさわしいと提唱しています。彼は200人以上の看取りを通じて、老衰死で自然に亡くなることの重要性を強調しています。

平穏な最期は、自然に炎が細く小さくなって消えるようなものです。食べなくても、飲まなくても、眠り続けて、静かにさようならを迎えるのです。耳が遠くなったり、歯がなくなったりするのも、自然に枯れていく準備と考えれば、理想的な最後の迎え方と言えるでしょう食べなくていい、飲まなくていい、眠って、眠って、さようなら

引用参照:書籍

実際におこった夕張のニュースでは、

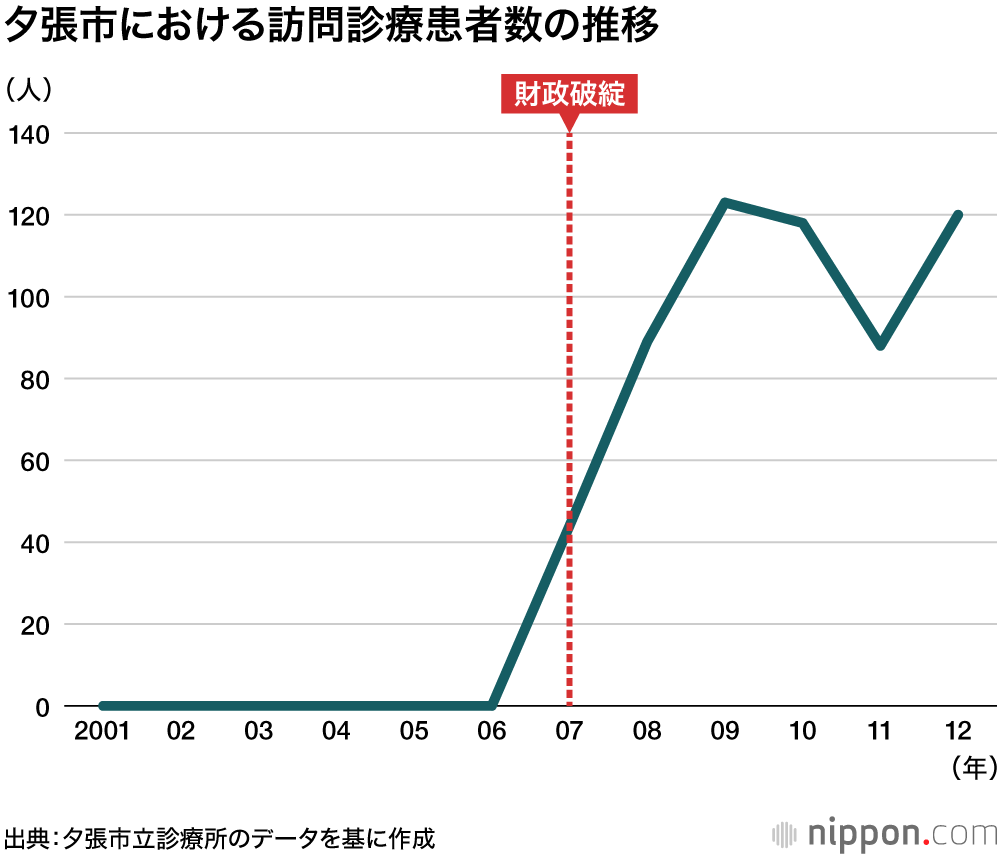

北海道夕張市は2007年に財政破綻し、公共施設や職員の削減が行われました。唯一の総合病院も診療所に縮小されましたが、医療崩壊は起こりませんでした。平均寿命に変化はなく、死因が病気から老衰に変わったことが指摘されています。

医療提供が縮小されたことで、住民は家で簡単な治療を受けるようになり、結果として医療費や財政負担の軽減につながりました。さらに、診療所長が口腔ケアや巡回指導を徹底し、肺炎の減少などの効果が見られました。高度な医療が必要な人には重要ですが、歳を取ると病気と経年劣化の区別が難しくなることもあります。

参照:yahooニュース

表の引用:nippon.com 2021.03.01 森田 洋之MORITA Hiroyuki

日本の高齢化が進む中、2024年11月12日に公表された国の推計によると、今後一人暮らしの高齢者が急増することがわかりました。特に東京では、75歳以上の一人暮らし高齢者が2020年の50万人から2050年には90万人に増加すると予測されています。

また、2020年時点で一人暮らし世帯の割合が15%を超えているのは13道府県ですが、2050年には全国で15%を超え、32の道府県で20%を超えると推計されています。

このような状況の中で懸念されされるのが「2040年問題」。これは、団塊ジュニア世代が65歳を迎え、全人口の35%が高齢者になることによる社会問題です。例えば、介護職員は272万人が必要とされる中、57万人が不足すると見込まれています。

だからこそ私たちは、介護施設の健康経営支援サービス 「チアLifeプログラム」で、介護業界を応援しています。

そして、自分はどうする?家族にはどうするか?

どんな暮らしをしていくか?施設に入るか、在宅か(一人暮らしでも在宅医療は選べる)、どんな最期を迎えたいか?また「溺れて死ぬか、枯れて死ぬか?」平穏死や自然死を選ぶことで、無理な延命を避け、自然な形で人生を終えることができると。

皆さんはどう思われますか?