私たち九州大学院生は、Aalto ARTS Media Lab(フィンランド)、九州大学大学院芸術工学研究員、ロバートファン / アントレプレナーシップセンター(QREC)の共同授業の一環で「グローバルデザインプロジェクト(Global Design Project)」を受講しています。

※お手数ですが最後までこのアイデアを読んでいただき、文末にリンク先にあるアンケートにて、ご意見いただけると助かります。

このアイデアをわかりやすく説明するためにストーリー仕立てにしています。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

2040年、子育てファミリーそう&なな の話です。

僕はそうです。29歳。妊娠で産休中の妻がいます。

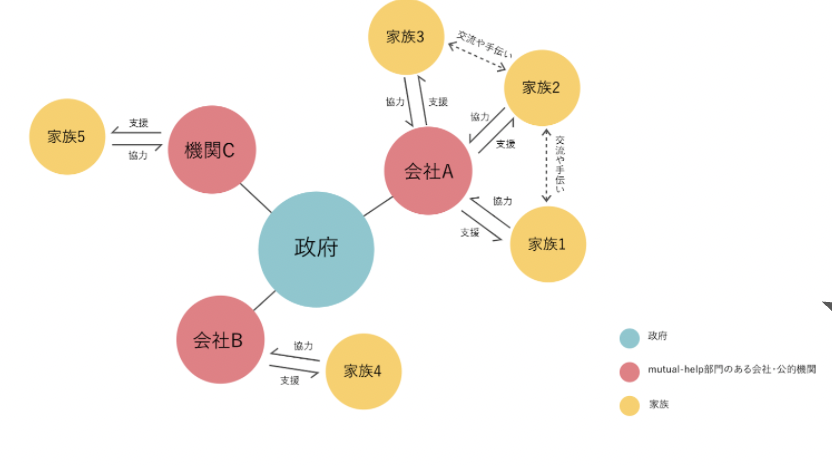

2040年の今、日本政府は、仕事家庭両立法を制定し、社員のwork &Lifeを応援する会社をサポートしています「自分たちの時じゃあ考えられないな。」父母が話しだしました。

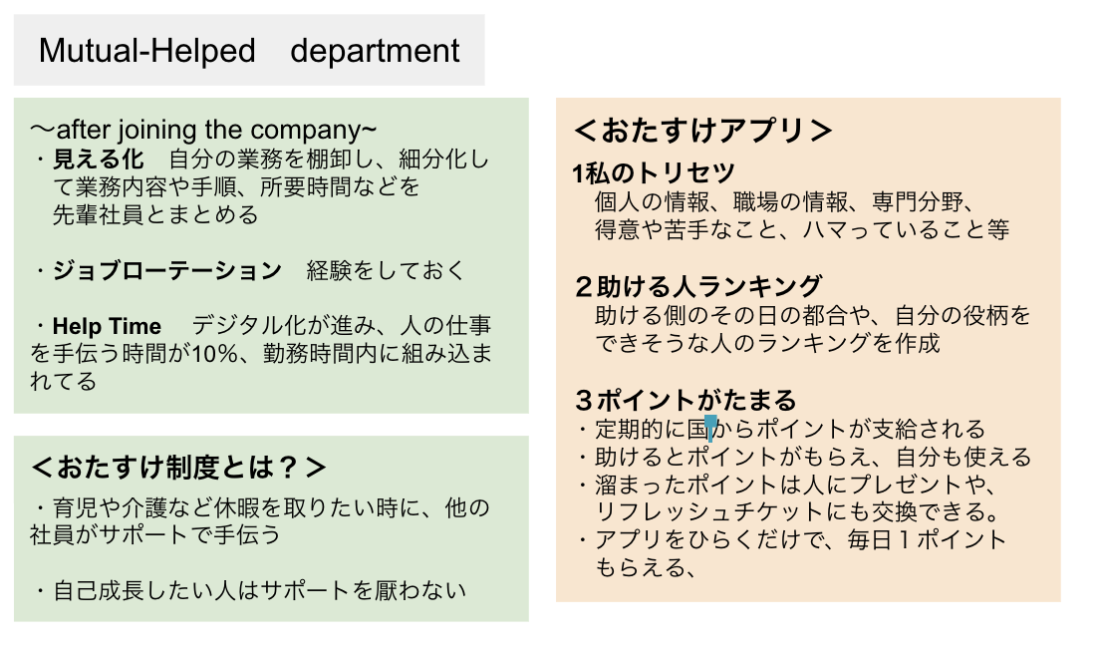

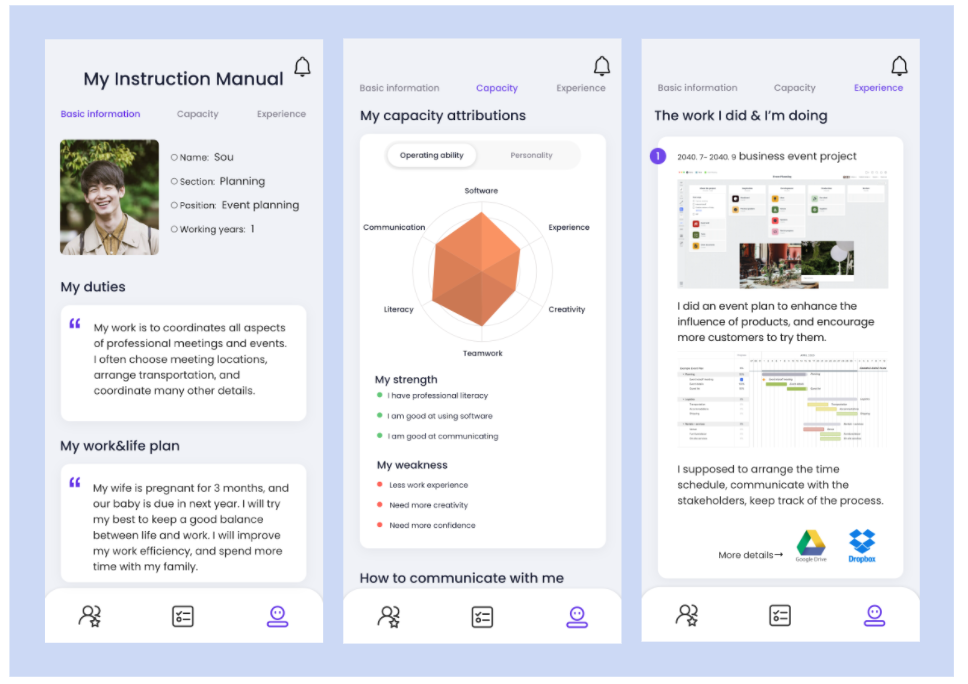

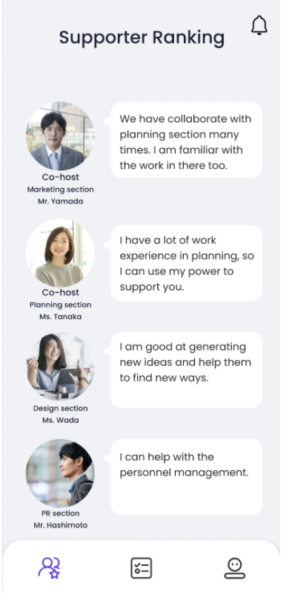

新人研修で、「Mutual-Help部門」が、紹介されました。 またサポートランキングがあり、受ける側のその日の都合や、スキルが可能性として近い人などの条件、毎日の順位が変わります。

翌年、2人に子どもが産まれました

父の時代には、男性が育休を取りにくいくかったと聞いてます。本当にいいですか?

すると、後輩の和田さんから嬉しい申し出がありました

子どもが1歳半になった頃、

「ありがとう」 「これからも、困ったことは2人で考えよう。」

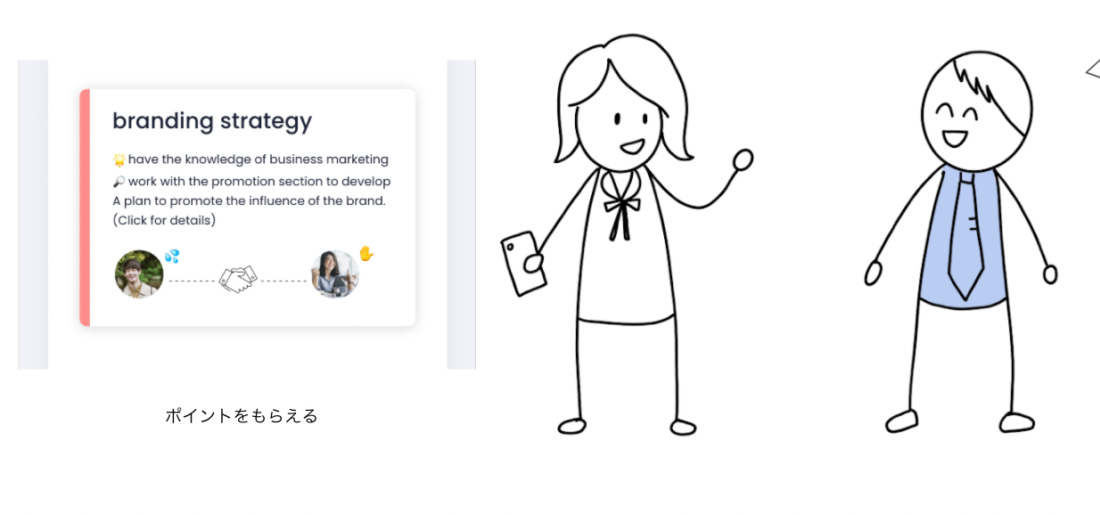

そうさんは、職場に戻ってから、積極的に他の同僚の手伝いもしました。そうさんの仕事を2回とも手伝った和田さんは新たなスキルを身につけ、成長していました。この成長はアプリに表示されます

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

最後まで、読んでいただきありがとうございます

下記アンケートに答えていただけますと助かり

・妊娠中から5歳までのお子様がいらっしゃるかた

・上記以外のかた

私どもは、本来フィンランドにてこのプログラムを学ぶ予定でしたが叶わず、フィンランドとつないでのワークショプを中心に、フィンランドや日本の子育て家族、子育て支援活動中の方へのインタビューなどを行いながら、社会の理解、国際感覚、課題解決力の向上を目指し、半年間、研究を重ねてきました。

このアイデアをまとめながら、私がこのような研究に取り組めるのも、研究グループの仲間、会社メンバーや家族の協力あってのこと、まさに「おたすけ」してもらっているからできること。このアイデアを机上の空論で終わらせず、自分の周りのできることを、どうしたらできるか考えていきます。

ありがとうございます

九州大学新統合領域学府 平井研究室所属

株式会社MIKI・ファニット 太刀山美樹